Все тепловые расчеты: методики и формулы

- Методики тепловых расчетов

- Укрупненная методика расчета тепловой энергии на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий

- Теплотехнический расчет по составу ограждающих конструкций

- Расчет количества тепловой энергии на нагрев инфильтрационного воздуха

- Расчет количества тепловой энергии для обеспечения требуемой температуры приточного воздуха

- Расчет передаваемой тепловой энергии отопительным прибором (подбор отопительных приборов)

- Расчет теплопотерь трубопроводными системами (отопление, вентиляция и ГВС)

Методики тепловых расчетов. Чем отличаются различные тепловые расчеты

В соответствии с нормами и стандартами существует несколько основных методик тепловых расчетов.

- Укрупненная методика расчета тепловой энергии на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. Он же расчет тепловой нагрузки на отопление здания

- Теплотехнический расчет по составу ограждающих конструкций

- Определение количества тепловой энергии для обеспечения требуемой температуры приточного воздуха (расчет калориферов). Он же расчет тепла на нагрев приточного воздуха

- Определение передаваемой тепловой энергии отопительным прибором (он же подбор отопительных приборов, он же тепловой расчет отопительных приборов)

- Расчет теплопотерь трубопроводными системами (отопление, вентиляция и ГВС). Он же расчет теплопотерь трубопровода.

Калькулятор теплового расчета системы отопления

Калькулятор рассчитает необходимое количество тепла, годовой расход типов топлива, стоимость отопления. Расчет ориентировочный! Чтобы узнать точное количество тепла, необходимое вашему помещению — вы можете заказать у нас тепловой расчет отопления.

Заполните габариты помещения и тепловые потери ИЛИ мощность котла.

Каждый из приведенных расчетов характерен определенному этапу проектирования здания.

1. На первом этапе по требованию снабжающих организаций производится укрупненный расчет, учитывающий возможные затраты тепловой энергии на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. К снабжающим организациям относятся газоснабжающие организации и теплосетевые компании, для них расчет дополняется расчетом максимальных часового и среднегодового газопотребления.

2. На втором этапе проектной организацией производятся теплотехнические расчеты по составу ограждающих конструкций (трансмиссионных потерь). К таким расчетам обычно привлечены архитекторы (специалисты раздела архитектурных решений) и проектировщики систем отопления.

На этапе разработки архитектурной концепции и проектных решений нового здания специалисты архитекторы выбирают такие материалы наружных ограждающих конструкций (стен, окон, кровли и так далее), чтобы они удовлетворяли требованиям действующих СП (сводов правил) по тепловой защите здания (определяются в другом СП и зависят от климатических особенностей района размещения).

Готовые архитектурные решения проектной документации передаются специалистам отопления, которые считают максимально возможные теплопотери по каждому из помещений в соответствии с полученными данными по составу ограждающих конструкций, а также нормам по поддерживаемым параметрам микроклимата.

Теплопотери помещения зависят от многих неявных факторов, таких как температура внутреннего воздуха и скорость воздуха. Чем выше эти показатели, тем большее количество тепловой энергии уходит в окружающую среду через наружные ограждающие конструкции. Специалисты оценивают все входящие материалы, определяют толщину и теплопроводность, неоднородные включения, такие как воздушные прослойки или неравномерную теплоизоляцию, а также сложные узлы – такие как углы, узлы соединения балконной плиты со стеной, узлы примыкания оконных конструкций к стене и так далее. Для существующих объектов, кроме вышеперечисленного, учитывают ещё и состояние тех или иных конструкций.

В некоторых зданиях могут присутствовать теплоизбытки (горячие поверхности, электрооборудование и др.), которые в дальнейшем вычитаются из тепловых потерь.

3. После определения трансмиссионных теплопотерь по помещениям специалисты начинают расчет для определения потерь инфильтрацией.

Инфильтрация — это естественный приток наружного воздуха в помещение через открытые проемы и неплотности, величина которого во многом зависит от перепада высотных отметок, разницы плотностей наружного и внутреннего воздуха, а также от ветровой нагрузки. С учетом разницы температур наружного и внутреннего воздуха и полученного расхода инфильтрирующего воздуха определяется дополнительная тепловая нагрузка.

Также к существенной величине тепловой нагрузки могут быть отнесены потери тепла на нагрев приточного воздуха систем вентиляции, как принудительной, так и естественной. Величина тепловой нагрузки в основном зависит от назначения объекта. Так, в промышленных объектах величина тепловой нагрузки на вентиляцию может существенно превосходить нагрузку от трансмиссионных потерь. Требуемый воздухообмен рассчитывается по выделению вредных веществ с учетом ассимиляции до уровня предельно допустимых концентраций в соответствии требований ГОСТ и СанПиН 1.2.3685-21. По расходу вентиляционного воздуха и параметрам внутреннего и наружного воздуха производится подбор оборудования (калориферов) для нагрева приточного воздуха. При должном уровне циркуляции воздуха внутри помещения нагрев приточного воздуха может обеспечиваться за счет других отопительных приборов с учетом проверки нормируемой температуры струи.

4. Далее по каждому помещению требуется произвести подбор отопительных приборов с учетом выбранных параметров теплоносителя, места размещения и иных индивидуальных факторов. После подбора отопительных приборов производится трассировка, обеспечивающая оптимальные соотношение затрат как по капитальным вложениям (на закупку и монтаж), так и эксплуатационных (на обслуживание и ремонт), учитываются особенности размещения, количество приборов, отопительная нагрузка и условия использования.

5. После определения трассировки производится подбор сечения трубопроводов и определяются изоляционные материалы, обеспечивающие нормируемую плотность теплового потока с единицы длины или поверхности. Производится перерасчет теплопотерь согласно выбранному материалу, конструкции и толщине изоляции в соответствии с СП 61…...

Затраты тепла на нагрев горячего водоснабжения определяют специалисты водоснабжения и канализации. Их расчеты производятся согласно методикам СП 30…., в которых учитываются вероятности действия сантехнических приборов. Так как горячее водоснабжение используется непостоянно и одновременность работы приборов сильно зависят от количества потребителей, нагрузки могут иметь «скачкообразный» характер. Такие перепады нагрузок обычно компенсируются накопительными емкостями с косвенной системой нагрева (бойлеры), в таких устройствах происходит «усреднение» тепловой нагрузки на определенный диапазон времени, определяемый интенсивностью использования приборов, подключенных к системам горячего водоснабжения. Таким образом можно существенно снизить моментальную нагрузку системы, а соответственно, сэкономить на капитальных затратах при покупке теплогенерирующего оборудования. Прямой нагрев воды для систем горячего водоснабжения также применим при определенных условиях использования.

Также к тепловым нагрузкам могут быть отнесены различные технологические нужды: нагрев ввозимых материалов, емкостей, тепло на испарение и др.

После определения всех тепловых потерь и нужд производится выбор теплогенерирующих агрегатов.

Приведем основные формулы и зависимости для проведения корректных тепловых расчетов по нуждам систем отопления, вентиляции и ГВС.

Формулы для укрупненной методики расчета тепловой энергии на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий

Методика укрупненных расчетов тепловой энергии (или расчет тепловой нагрузки на отопление здания) основывается на удельных показателях потребления тепловой энергии зданий по их назначению, региона строительства и строительного объема.

Количество потребляемой теплоты, ГДж (Гкал) определяется по формуле:

Где:

- Qnomi — количество теплоты, потребляемое i-м потребителем;

- n — количество потребителей

Потребляемая теплота складывается из количества теплоты, требуемой на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, ГДж (Гкал):

Где:

Где:

- Qот — количество теплоты, требуемое для отопления, ГДж (Гкал)

- Qv — количество теплоты, требуемое для вентиляции, ГДж (Гкал)

- Qh — количество теплоты, требуемое для нужд горячего водоснабжения, ГДж (Гкал)

При отсутствии проектных данных, расчет тепловой нагрузки на отопление производится по укрупненной формуле:

Где:

- a — коэффициент учитывающий расчетную температуру воздуха, определятся по согласно данным СП 131.13330.2020 по региону строительства;

- q0 — удельная отопительная характеристика здания [ккал/(м3·ч·°С)], принимается согласно назначению и строительному объему здания;

- Vн — строительный объем здания, м3;

- Δt — разность температур внутреннего и наружного воздуха, °С;

- knm — коэффициент учитывающий потери трепла трубопроводами. Принимается по справочной литиретатуре.

При отсутствии проектных данных, расчет тепловой нагрузки на вентиляцию производится по укрупненной формуле:

Где:

- Vн — строительный объем здания, м3;

- qv — удельная вентиляционная характеристика здания [ккал/(м3·ч·°С)], принимается согласно назначению и строительному объему здания;

- Δt — разность температур внутреннего и наружного воздуха, °С;

Средний часовой расход теплоты, Вт (ккал/ч), на подогрев воды для нужд горячего водоснабжения определяется формулой:

Где:

- gит — норма расхода горячей воды на горячее водоснабжение на единицу измерения для потребителя, л/(сут.·чел);

- m — количество единиц измерения, отнесенное к суткам или сменам (число жителей, учащихся в учебных заведениях, мест в больнице и т.п.);

- th — средняя температура горячей воды принимается 65 °С;

- c — удельная теплоемкость горячей воды, принимается 1 ккал/(кг·°С)= 4,187 кДж/(кг·°С);

- ρ — плотность горячей воды, кг/м3

- tc — температура холодной (водопроводной) воды в отопитльном периоде, принимается при отсутствии данных 5 °С;

— температура холодной (водопроводной) воды в неотопительном периоде, принимается при отсутствии данных 15 °С. - Kmn — коэффициент учитывающий потери трепла трубопроводами. Принимается по справочной литиретатуре.

Теплотехнический расчет по составу ограждающих конструкций

При проведении расчета по составу ограждающих конструкций составляется список всех материалов ограждающих конструкций, всех узлов по каждому помещению. Рассчитывается приведенное сопротивление каждого характерного узла. Приведем пример расчета из СП 50.13330.2024:

Стена с теплоизоляционной фасадной системой с тонким штукатурным слоем. Фасадная система монтируется на стену здания, выполненного с каркасом из монолитного железобетона. Наружные стены выполняют из кирпичной кладки из полнотелого кирпича толщиной 250 мм (в один кирпич). Толщина теплоизоляционного слоя фасада из каменной ваты составляет 150 мм. Высота этажа от пола до пола 3300 мм. Толщина железобетонного перекрытия 200 мм. Под перекрытием проходит железобетонный ригель высотой 400 мм.

Вертикальный разрез стены с фасадом и с оконными проемами схематично представлен на рисунке:

Состав стены (изнутри наружу) представлен в таблице:

- λ — это коэффициент теплопроводности материала, характеризует количество проходящего тепла на толщину материала в соответствии с величиной перепада температуры. Величину коэффициента теплопроводности определяют в соответствии с техническими данными от производителя материала с учетом условий использования. Так при высокой влажности материала, коэффициент теплопроводности может быть существенно выше, чем при стандартных сухих условиях.

- δ — толщина материла по нормали к тепловому потоку.

Описание конструкции:

Железобетонный ригель с участком перекрытия, утепленный слоем минераловатной плиты, закрытой тонким слоем штукатурки – плоский элемент 1; кирпичная кладка, утепленная слоем минераловатной плиты, закрытой тонким слоем штукатурки – плоский элемент 2; оконный откос, образованный железобетонным ригелем, утепленным слоем минераловатной плиты, закрытой тонким слоем штукатурки – линейный элемент 1; оконный откос, образованный кирпичной кладкой, утепленной слоем минераловатной плиты, закрытой тонким слоем штукатурки – линейный элемент 2; дюбель со стальным сердечником, прикрепляющий слой минераловатной плиты к железобетонному ригелю – точечный элемент 1; дюбель со стальным сердечником, прикрепляющий слой минераловатной плиты к кирпичной кладке – точечный элемент 2.

Таким образом, в рассматриваемом фрагменте ограждающей конструкции два вида плоских, два вида линейных и два вида точечных элементов.

Формулы для расчета

Произведем расчет термического сопротивления плоского элемента 1. Для определения воспользуемся формулой:

Где:

- αв — коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, Вт/(м2·°С), принимаемый согласно нормативным документам;

- αн — коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции, Вт/(м2·°С), принимаемый согласно нормативным документам;

- Rs — термическое сопротивление слоя однородной части фрагмента. Оно вычисляется по формуле, (м2×°С)/Вт:

Где:

- δs — толщина слоя, м;

- λs — теплопроводность материала слоя при условиях эксплуатации конструкции А или Б, Вт/(м·°С), определяемая для теплоизоляционных материалов по СП 345.1325800.2017 (приложение Д), для других материалов принимаемая по СП 50.13330.2024

- ys — коэффициент условий эксплуатации слоя материала, доли ед., определяемый для теплоизоляционных материалов по СП 345.1325800.2017 (приложение Е). При отсутствии данных принимается равным 1.

Пример расчета термического сопротивления плоского элемента:

Для плоского элемента 2 термическое сопротивление определяется аналогично.

Расчеты линейных и точенных элементов производятся по построенному температурному полю узла конструкции, результаты усредняются по площади.

Все полученные зависимости усредняются относительно общей площади элементов в составе узла конструкции в направлениях теплового потока.

После, относительно занимаемой поверхности и протяженности элементов рассчитывается приведенное сопротивление теплопередачи конструкции:

Где:

- Ro — осредненное по площади условное сопротивление теплопередаче фрагмента теплозащитной оболочки здания либо выделенной ограждающей конструкции, (м2·°С)/Вт;

- lj — протяженность линейной неоднородности j-го вида, приходящаяся на 1 м2 фрагмента теплозащитной оболочки здания, или выделенной ограждающей конструкции, м/м2;

- ψj — удельные потери теплоты через линейную неоднородность j-го вида, Вт/(м·°С);

- nk — количество точечных неоднородностей k-го вида, приходящихся на 1 м2 фрагмента теплозащитной оболочки здания, или выделенной ограждающей конструкции, шт/м2;

- χk — удельные потери теплоты через точечную неоднородность k-го вида, Вт/°С;

- ai — площадь плоского элемента конструкции i-го вида, приходящаяся на 1 м2 фрагмента теплозащитной оболочки здания, или выделенной ограждающей конструкции, м2/м2.

Тогда общее термическое приведенное сопротивление:

Относительно полученных значений можно увидеть, какое существенное влияние вносят точечные и линейные элементы в приведенное термическое сопротивление.

После получения приведенного термического сопротивления трансмиссионные теплопотери с достаточной точностью могут быть вычислены по формуле:

Где:

- F — площадь поверхности элемента конструкции, м2;

- Δt — разность температур внутреннего и наружного воздуха, ℃.

Стоит отметить что часть конструкций, а именно полы и заглубленные в грунт элементы, имеют другую методику расчета, которая предполагает следующую последовательность действий.

Приведенное сопротивление теплопередаче пола по грунту определяется полосами шириной 2 м, проведенными по полу, вдоль контура здания. Каждая полоса – это зона со своим сопротивлением теплопередаче.

Приведенное сопротивление теплопередаче пола по грунту рассчитывают по формуле:

Где:

- Апол — общая площадь пола по грунту, м2;

- АI, АII, АIII, АIV — площади первой, второй, третьей и четвертой зон, отсчитываемых от контура здания полосами шириной 2 м вдоль контура здания, м2; в четвертую зону относят весь пол, не попавший в остальные три зоны;

- RI, RII, RIII, RIV — сопротивления теплопередаче первой, второй, третьей и четвертой зон, (м2×°С)/Вт;

- ψн — удельные потери теплоты в месте стыка пола со стеной в случае расположения пола по грунту на уровне земли или выше, Вт/(м×°С), принимаемые по СП 230.1325800;

- Lн — периметр здания на уровне земли, м;

- ψпс — удельные потери теплоты в месте стыка пола со стеной в случае расположения пола по грунту ниже уровня земли, Вт/(м×°С), принимаемые по СП 230.1325800;

- Lпс — периметр здания на уровне стыка пола и стен в грунте, м.

Условная схема разбивки пола на зоны приведена на рисунке.

После проведения расчетов все полученные теплопотери складываются и получается нагрузка трансмиссионных теплопотерь по каждому помещению:

Расчет количества тепловой энергии на нагрев инфильтрационного воздуха

Расход инфильтрационного воздуха расчитывается по формуле:

Где:

- Δ Рn — расчетная разность давлений на наружной и внутренней поверхностях ограждающей конструкции n-ного помещения;

- ΔРо — стандартная разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхностях ограждающей конструкции, при которой проводятся исследования свойств воздухопроницаемости, равная 10 Па;

- Аi — площадь i-й светопрозрачной ограждающей конструкции рассматриваемого помещения, м2;

- Аj — площадь i-й воздухопроницаемой ограждающей конструкции рассматриваемого помещения, м2;

- Ru,ij — сопротивление воздухопроницанию ограждающей конструкции j-го вида рассматриваемого помещения, м2 ч Па/кг;

- 2/3 и 1/2 — показатель режима фильтрации воздухопроницаемой конструкции, принимаемый для окон и светопрозрачных ограждающих конструкций равным 2/3, для входных дверей во встроенные помещения, входных дверей и ворот в здания или сооружения, а также для проемов- равным ½

Тепло на нагрев инфильтрационного воздуха по формуле:

Где:

- tвn — расчетная температура внутреннего воздуха в n-ом помещении;

- tн — расчетная температура наружного воздуха ;

- Gинфn — массовый расход инфильтрационного воздуха n-го помещения, кг/ч;

- cв — удельная массовая теплоемкость воздуха, равная 1 кДж/(кг °С);

- 0,28 — переводной коэффициент.

Расчет количества тепловой энергии для обеспечения требуемой температуры приточного воздуха (расчет калориферов)

На базе расчетов требуемого воздухообмена производится расчет требуемого количества тепловой энергии на нагрев приточного воздуха:

Где:

- tвn — расчетная температура внутреннего воздуха в n-ом помещении;

- tн — расчетная температура наружного воздуха ;

- Gn — требуемый массовый расход приточного воздуха, необходимый для вентиляции n-го помещения, кг/ч;

- cв — удельная массовая теплоемкость воздуха, равная 1 кДж/(кг °С);

- 0,28 — переводной коэффициент;

- Ln — требуемый объемный расход приточного воздуха, необходимый для вентиляции n-го помещения;

- ρв — плотность воздуха при температуре, кг/м3, соответствующей расчетному режиму.

Расчет передаваемой тепловой энергии отопительным прибором (подбор отопительных приборов)

Теплопередача отопительного прибора, Вт, пропорциональна тепловому потоку, приведенному к расчетным условиям по его действительной площади нагревательной поверхности, и может быть пересчитана по формуле:

Где:

- 70 — номинальный температурный напор (у каждого производителя указывается свой, расчетное значение приводиться в техническом паспорте на изделие);

- Kн.у. — номинальный условный коэффициент теплопередачи отопительного прибора, может быть рассчитан из удельной мощности секции или поверхности прибора, Вт/м2С;

- A — площадь поверхности отопительного прибора, м2;

- φк — комплексный коэффициент приведения номинального теплового потока к реальным условиям. Для теплоносителя воды расчетная формула φк имеет вид:

Где:

Δtср— разность средней температуры воды в приборе и температуры окружающего этот прибор воздуха (температура в помещении);

Gпр — массовый расход воды в приборе, кг/ч;

b,ψ — коэффициенты учитывающие условия подключения прибора.

Расчет теплопотерь трубопроводными системами (отопление, вентиляция и ГВС)

Приведем основные формулы и зависимости методики расчета приведенной в СП 61.13330.2012.

Для плоских поверхностей и цилиндрических диаметром более 2 м тепловой поток, Вт/(м2К), через изолированные участки трубопровода:

Для трубопроводов диаметром менее 2 м тепловой поток Вт/(мК):

Где:

- К — коэффициент дополнительных потерь, учитывающий теплопотери через

теплопроводные включения в теплоизоляционных конструкциях, обусловленных наличием в них крепежных деталей и опор; - Δt — разность средней температуры теплоносителя и окружающей среды на рассматриваемом участке.

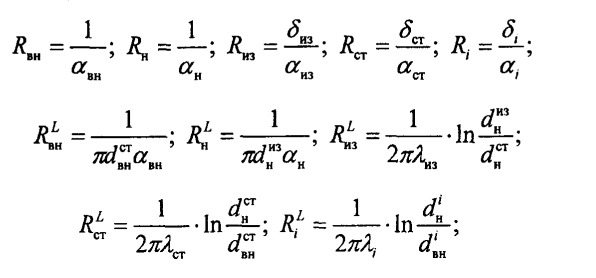

Термическое сопротивление слоев телоизоляции и термическое сопротивление теплоотдачи от/к теплоносителя/ю определяется следующими зависимостями:

Где:

- αвн, αн — коэффициенты теплоотдачи внутренней поверхности стенки изолируемого объекта и наружной поверхности изоляции, Вт/(м2-°С);

- λ — коэффициенты теплопроводности соответственно материала стенки изолируемого объекта однослойной изоляции, изоляции i-го слоя многослойной изоляции, Вт/(м-°С);

- δ — толщина соответственно стенок изолируемого объекта, однослойной изоляции i-го слоя многослойной изоляции, м, а также наружный диаметр изоляции, в соответствии с индексами.

После получения всех значений термического сопротивления находятся суммарные теплопотери n-ых участков трубопроводных систем:

Как сделать тепловой расчет

Расчетов очень много, и разобраться в них не всегда просто — нужно учесть самые различные нюансы и тонкости. У нас вы можете заказать любой из тепловых расчетов: укрупненный расчет тепловой нагрузки на отопление здания, теплотехнический расчет по составу ограждающих конструкций и другие.

Должность: инженер-проектировщик

Образование: инженер-проектировщик ОВиК; теплоэнергетика и теплотехника; энергоэффективные системы теплогазоснабжения и вентиляции

Стаж: 7 лет

Основные компетенции: разработка проектной и рабочей документации; расчеты тепловых нагрузок, гидравлики и аэродинамики; BIM-проектирование

Должность: руководитель инженерного направления

Образование: инженер-проектировщик систем отопления и вентиляции

Стаж: 20 лет

Основные компетенции: тепловые расчеты, тепло- влаго- воздухообменные процессы, расчеты экономической эффективности, BIM-проектирование, 2D-проектирование